ボーナスの使い道ランキング!1位は貯蓄

2019年の夏のボーナスの使い道で最も多いのは貯蓄でした。

| ボーナスの使い道 | 割合 | |

|---|---|---|

| 1位 | 貯蓄 | 29.7% |

| 2位 | 特に決めていない | 13.1% |

| 3位 | ローンの返済 | 11.8% |

| 4位 | 国内旅行 | 11.5% |

| 5位 | 外食 | 8.8% |

| 6位 | 生活家電 (洗濯機、冷蔵庫、エアコン等) | 7.6% |

| 7位 | 衣料・履物・ファッション雑貨 | 7.0% |

| 8位 | 教育・教養関連 (資格取得、自己啓発等) | 6.3% |

| 9位 | 趣味・娯楽サービス (映画鑑賞、観劇、スポーツ観戦等) | 4.7% |

| 10位 | 自動車・バイク関連 | 4.3% |

調査時期:2019年6月

「ボーナスはなし」という回答を除く上位10位までを掲載。複数回答。

出典:消費者庁「[参考・6月(確報)]ゴールデンウィークの過ごし方及びボーナスの使途予定に関する意識調査結果」

2位は「特に決めていない」、3位は「ローンの返済」という結果になりました。使い道を決めず、生活費などの補填としたり、ローンをまとめて返済したりする方が多いことがわかります。

【年代別】ボーナスの使い道

ここでは、ボーナスの使い道のアンケート結果を年代別に紹介します。いずれの年代も「貯蓄」の割合が多いですが、そのほかの使い道の傾向は世代によって異なる傾向があります。

20代

20代の方のボーナスの使い道は、以下のような結果でした。

| ボーナスの使い道 | 割合 |

|---|---|

| 貯蓄 | 35.5% |

| 特に決めていない | 19.4% |

| 国内旅行 | 19.4% |

| 理美容関連 (化粧品、ヘアカラー、エステ等) | 19.4% |

| 衣料・履物・ファッション雑貨 | 16.1% |

| 趣味・娯楽サービス (映画鑑賞、観劇、スポーツ観戦等) | 16.1% |

| 外食 | 9.7% |

| 自動車・バイク関連 | 9.7% |

| 食品・飲料 (アルコール含む) | 6.5% |

| 趣味・娯楽用品 (書籍、楽器、アウトドア用品等) | 6.5% |

| AV・情報家電 (テレビ、スマートフォン、パソコン等) | 6.5% |

調査時期:2019年6月

「ボーナスはなし」という回答を除く上位10位までを掲載。複数回答。

出典:消費者庁「[参考・6月(確報)]ゴールデンウィークの過ごし方及びボーナスの使途予定に関する意識調査結果」

最も多かった答えが「貯蓄」で35.5%、次に多かった答えが「特に決めていない」「国内旅行」「理美容関連」で19.4%でした。

20代は独身の方が多く、お金の使い道を自分で自由に決めやすい傾向があります。「ボーナスは自分の好きなことに使う」という方が多いと考えられるでしょう。

30代

30代の方のボーナスの使い道は、以下のような結果でした。

| ボーナスの使い道 | 割合 |

|---|---|

| 貯蓄 | 42.4% |

| ローンの返済 | 14.0% |

| 国内旅行 | 12.7% |

| 特に決めていない | 12.2% |

| 生活家電 (洗濯機、冷蔵庫、エアコン等) | 11.4% |

| 外食 | 8.7% |

| 家具・インテリア等 | 8.3% |

| 衣料・履物・ファッション雑貨 | 7.0% |

| 教育・教養関連 (資格取得、自己啓発等) | 5.2% |

| 趣味・娯楽サービス (映画鑑賞、観劇、スポーツ観戦等) | 5.2% |

調査時期:2019年6月

「ボーナスはなし」という回答を除く上位10位までを掲載。複数回答。

出典:消費者庁「[参考・6月(確報)]ゴールデンウィークの過ごし方及びボーナスの使途予定に関する意識調査結果」

最も多かった答えが「貯蓄」で42.4%、次に多かった答えが「ローンの返済」で14.0%でした。

20代のアンケートでは「ローンの返済」と答えた方が0%でしたが、30代では14.0%で2番目に多い使い道となっています。30代になると結婚や出産などのライフステージの変化により、家や車など高額な出費に対するローンの利用が増える傾向があるためと考えられます。

40代

40代の方のボーナスの使い道は、以下のような結果でした。

| ボーナスの使い道 | 割合 |

|---|---|

| 貯蓄 | 37.6% |

| 特に決めていない | 15.0% |

| ローンの返済 | 13.3% |

| 国内旅行 | 13.3% |

| 教育・教養関連 (資格取得、自己啓発等) | 10.7% |

| 生活家電 (洗濯機、冷蔵庫、エアコン等) | 8.9% |

| 外食 | 8.3% |

| 衣料・履物・ファッション雑貨 | 8.2% |

| 食品・飲料 (アルコール含む) | 5.1% |

| 自動車・バイク関連 | 4.8% |

調査時期:2019年6月

「ボーナスはなし」という回答を除く上位10位までを掲載。複数回答。

出典:消費者庁「[参考・6月(確報)]ゴールデンウィークの過ごし方及びボーナスの使途予定に関する意識調査結果」

最も多かった答えが「貯蓄」で37.6%、次に多かった答えが「特に決めていない」で15.0%でした。

40代はほかの年代に比べて「教育・教養関連」を使い道とする回答が多いのが特徴的です。回答者自身のスキルアップのほか、子どもが成長したことによる学費なども含まれていることが考えられます。

50代

50代の方のボーナスの使い道は、以下のような結果でした。

| ボーナスの使い道 | 割合 |

|---|---|

| 貯蓄 | 31.4% |

| ローンの返済 | 15.4% |

| 特に決めていない | 14.4% |

| 国内旅行 | 12.7% |

| 外食 | 11.2% |

| 生活家電 (洗濯機、冷蔵庫、エアコン等) | 8.0% |

| 衣料・履物・ファッション雑貨 | 7.7% |

| 教育・教養関連 (資格取得、自己啓発等) | 6.7% |

| 趣味・娯楽サービス (映画鑑賞、観劇、スポーツ観戦等) | 5.2% |

| 自動車・バイク関連 | 4.8% |

調査時期:2019年6月

「ボーナスはなし」という回答を除く上位10位までを掲載。複数回答。

出典:消費者庁「[参考・6月(確報)]ゴールデンウィークの過ごし方及びボーナスの使途予定に関する意識調査結果」

最も多かった答えは「貯蓄」で31.4%、次に多かった答えが「ローンの返済」で15.4%でした。

50代のボーナスの使い道は、ほかの年代に比べて「外食」の割合が多い傾向です。子どもが巣立ち、夫婦で外食をする機会が増えることが考えられます。

いくら貯金する?ボーナスの貯金割合や金額の目安

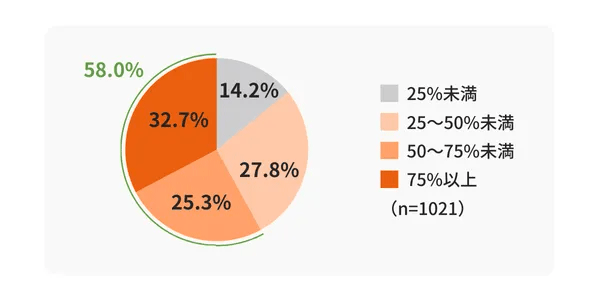

「夏のボーナスの50%以上を貯金・預金したい」と回答した人の割合が約6割でした。

※参照元:2023年6月発表「Ponta消費意識調査」

調査期間: 2023年5月30日(火)~5月31日(水)

パネル : 「Pontaリサーチ」会員(Ponta会員で「Pontaリサーチ」への会員登録をしていただいている方)

回答者数: 3,000人 男性、女性×年代別(20・30・40・50・60代以上)の各10セルで300サンプル

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています。

出典:2023年6月発表「Ponta消費意識調査」

具体的には、貯金・預金したい割合について「50%~75%未満」と答えた方は25.3%、「75%以上」と答えた方は32.7%で、合計58.0%の方が半分以上貯金・預金をしたいと回答しています。

ボーナスのうち貯金に回す適切な割合は、個人のライフプランや経済状況によって異なるため、一概にはいえません。一般的には、ボーナス手取り額の半分以上を貯金するのが目安になると考えられるでしょう。

ボーナスの貯金割合を決める際のポイント

前述のとおり、ボーナスの半分以上を貯金したいと考える人の割合は半数を超えていますが、適切な貯金割合は人によって異なります。ここでは、貯金に回す金額を決めるときのポイントを紹介します。

将来の貯金目標

ボーナスの貯金割合は、将来の貯金目標を参考に決める方法があります。

例えば老後の資金やマイホーム購入資金、子どもの教育資金など、将来のために必要な金額を計算してみてください。目標金額がわかれば、ボーナスでどれくらい貯金額に回せばいいかを算出できます。

ファミリー世帯は、独身世帯と比べて貯金の目標が明確になっている傾向がありますが、一人暮らしや20代・単身世帯では、「いつ何にお金を使うかが明確になっていない」という方もいるでしょう。貯金の目標がなければ、旅行や買い物に使うお金が増えやすくなります。将来の貯金目標を決めておくと、計画的な貯金ができます。

現在の貯蓄状況

ボーナスの貯金割合を決めるために、現在の貯蓄額と毎月の貯蓄額を把握しましょう。貯蓄状況は、以下の観点で確認します。

| 現在の貯蓄額 | すべての金融機関の 預貯金残高の合計を確認する |

|---|---|

| 毎月の貯蓄額 | 毎月どのくらいを 貯蓄に回せているのかを把握する |

現在の貯蓄状況を把握することで、貯金の目標を達成するまでの期間の目安がわかります。

もし毎月の貯蓄に回す金額が少ない場合は、まとまった資金が入るボーナスで半分以上貯金するというのもひとつの方法です。普段から貯金できているのであれば、20%ほどを貯金に回して残りは自分のごほうびに使うという選択肢もあります。

収入と支出

ボーナスから貯金をする前に、ボーナスの手取り額や毎月の給与などの収入と、必要な支出を把握しましょう。収入と支出で把握したい項目には、以下のようなものがあります。

| 収入 | ボーナス、給与、副業収入など |

|---|---|

| 支出 | 固定費(家賃、光熱費、通信費、保険料など) 変動費(食費、日用品費、交際費など) |

収入と支出を把握することで、ボーナスからどのくらいを貯金できるのかを判断しやすくなります。例えば、ボーナスが出たタイミングで生活家電を購入する場合は、その支出も考慮してボーナスから貯金する割合を考えてみましょう。

ボーナスを使ってお金を効率よく貯めるコツ

ここでは、ボーナスを使ってお金を効率よく貯めるコツを説明します。

- ボーナス支給前に計画を立てる

- ボーナスが入ったら先に貯蓄口座に移す

- 貯金しないボーナスも計画的に使う

ボーナス支給前に計画を立てる

ボーナスが出る前に、ボーナスをどのように使うのか計画を立てましょう。アンケート結果ではボーナス手取り額の50%以上を貯金する人が多いです。まずは50%を基準に貯金額を計算してみてください。

貯金以外の使い道は、必要な出費から考えます。家電製品の買い替えなど必要な出費があれば、ボーナスでまかなうとよいでしょう。貯金や必要な支出が決まったら、旅行や趣味など自分へのご褒美として使う金額を決めます。

ボーナスが入ったら先に貯蓄口座に移す

ボーナスを確実に貯金するために、ボーナスが入ったらすぐに貯金額を貯蓄口座に移すのもおすすめです。事前に貯蓄口座に移すことで、明確な使い道が定まらず浪費してしまうことを防げます。

自分で貯蓄口座に移すのを忘れてしまう場合は、自動貯蓄サービスを利用するのもよいでしょう。自動貯蓄サービスを利用すれば、指定した金額を自動的に貯蓄口座に移せます。

貯金しないボーナスも計画的に使う

効率よくお金を貯めるには、貯金しないボーナスも計画的に使うことが大切です。ボーナスが出たからといって、むやみに散財するのは避けましょう。

むやみに散財すると貯金に回したボーナスを取り崩すことになりお金がたまりません。貯金しないボーナスの使い道を整理し、計画的に使いましょう。

貯金の一部を資産運用に回すのもおすすめ

お金を貯めるなら、貯金の一部を資産運用に回すのもおすすめです。長期的な視野を持って投資をすることで、貯金だけでお金を貯めるよりも資産をふやしやすく、将来の安定につながります。

貯金は預金口座に預けておくだけとなるため、利子がほとんどつきません。そのためインフレ率よりも運用の金利が低い場合、実質的にはお金の価値が減ってしまいます。

一方の投資は、株式や投資信託などの金融商品を購入することでリターンを期待できます。長期的な目線でお金を貯めたい方は、投資も検討してみてください。

ボーナスを資産運用に回す場合のポイント

ボーナスを資産運用に回すと資産をふやしやすくなるものの、「投資で失敗するのが不安」「損したくない」という方もいるでしょう。ここでは、ボーナスを資産運用に回す場合のポイントを説明します。

- 元本割れのリスクを理解する

- 自分にあった投資方法を選ぶ

- 少額から始める

元本割れのリスクを理解する

投資は必ずしも利益を得られるとは限らず、元本割れのリスクがあることを理解しましょう。元本割れとは、当初投じた投資金額を下回ることをいいます。投資のために購入した金融商品の価格が購入代金を下回る場合などが該当します。市場全体の景気悪化や投資対象となった企業の業績悪化などによっては、元本割れが起こり得ます。

市場はコントロールできないため、投資で確実に利益を得られるとは限りません。景気や業績の変動によって損をする可能性があることを理解しましょう。

自分にあった投資方法を選ぶ

投資には、さまざまな方法があります。自分の知識や経験、リスク許容度に合った投資方法を選ぶようにしましょう。初心者の方におすすめの投資に、NISA(つみたて投資枠)とiDeCoがあります。

| NISA(つみたて投資枠) | 少額からでも始められる、税制優遇のある投資制度 |

|---|---|

| iDeCo | 個人型の確定拠出年金制度 |

ここでは、NISA(つみたて投資枠)とiDeCoについて説明します。

NISA(つみたて投資枠)

NISA(少額投資非課税制度)とは、投資をして得た利益が非課税になる制度です。通常は金融商品に投資した場合、これらで得た利益や受け取った配当に対して20%の税金がかかります。NISAの場合、NISA枠の範囲内の投資により得た利益は非課税になります。

なかでもつみたて投資枠は、対象商品が長期の積立や分散投資に適した投資信託に限定された投資です。リスクを避けながら資産形成をしたいという方に向いています。

iDeCo

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を自分で運用して資産を形成する年金制度です。

掛金は65歳になるまで拠出可能で、老齢給付金として原則60歳から受け取れます。もし60歳になる前に急な出費が発生して「引き出したい」と思っても基本的に引き出せません。老後に向けてお金を貯めたい方に向いている制度です。

長期的な視点で行う

投資を行う際には、長期的な視点が重要です。市場の状況や経済の変動は、短期間で大きく変わることがあります。1年や2年でお金をふやそうとするのではなく、10年、20年と長い期間を見て資産運用を行うようにしましょう。

初心者の方は、長期投資・分散投資のNISAが始めやすくておすすめです。

少額から始める

投資を始めてからいきなり多額のお金を投資するのは避けましょう。少額から始めて、徐々に投資額を増やしていくのがおすすめです。少額から始めることで、投資に慣れながらリスクを軽減できます。

ボーナスの一部を投資する場合は、ボーナスを受け取った月からNISAを始めて毎月1万円ずつに分けるなどして投資に回すとよいでしょう。それ以外は貯金するなど、無理のない範囲で投資を検討してみてください。