資産運用とは:金融商品や不動産を利用して、手持ちの資産をふやすこと

資産運用とは、預貯金や投資信託、株式や債券などの金融商品や不動産を利用して、手持ちの資産をふやすことです。資産運用の目的は人によって異なり、老後の資金確保や住宅購入、教育資金の準備といったものが挙げられます。

資産運用は、早く始めるほど資産をふやせる可能性が高まります。長期間運用することでより安定した運用ができるため、早い段階から始めることが大切です。

資産運用の重要性が高まっている理由

2022年からは学校教育でも資産形成の授業が取り入れられるようになり、日常生活において資産運用の重要性が高まっているといえます。その背景には、以下のような理由があります。

- 平均寿命の延伸・少子高齢化によって年金制度が変化したため

- 預貯金だけではお金がふえない低金利時代であるため

- 投資機会が多様化したため

平均寿命の延伸・少子高齢化によって年金制度が変化したため

近年は日本人の平均寿命が延びており、老後の生活資金が必要となる期間が長くなっています。そのため個人が生涯を通じて資金を維持し、将来の生活費や医療費を賄うことが大切です。

また、年金制度が変化していることも、資産運用の重要性が高まっている理由のひとつに挙げられます。日本の年金制度は、今の現役世代から集めた掛金を年金世代に渡すしくみです。平均寿命の延伸に加えて少子高齢化が進み、現役世代が少なくなっています。

将来の年金受給額は不透明で、自分が年金世代になったときに十分なサポートを期待できないかもしれません。そのため、資産運用で将来の生活を安心して送れる資産を築くことが重要視されています。

預貯金だけではお金がふえない低金利時代であるため

マイナス金利が解除されたとは言え、金利が低い日本において、預貯金ではお金がほとんどふえません(2024年4月15日時点)。仮に預貯金を使わなくても、インフレによって資産の価値が目減りする可能性もあるでしょう。

預貯金による資産形成が難しく、経済情勢によっては資産の価値が目減りする可能性があるため、資産をふやしたり資産の価値を維持したりする方法として資産運用が注目されています。

投資機会が多様化したため

近年は投資機会が多様化して初心者でも手軽に資産運用を始められるようになったため、資産運用に関心を持つ方が増えています。投資の方法には、以下のようなものがあります。

投資の対象

- 株式

- 債券

- 不動産

- ポイントでの投資

- 仮想通貨 など

NISAやiDeCoなど、国が推奨していて初心者が取り組みやすい制度も増えています。

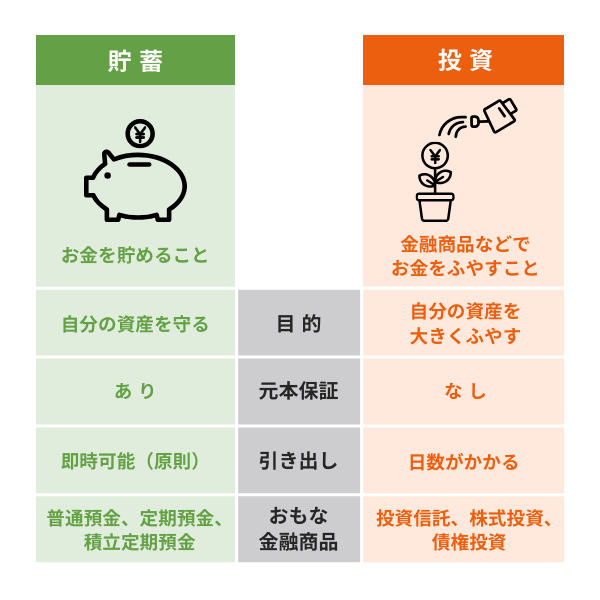

資産運用は大きく分けて「貯蓄」と「投資」の2種類

資産運用は、大きく「貯蓄」と「投資」の2種類があります。「資産運用」と聞くと「投資」をイメージする方がいるかもしれませんが、必ずしも投資だけが資産運用ではありません。

ここでは、「貯蓄」「投資」それぞれの概要を説明します。

資産を確実に貯める「貯蓄」

「貯蓄」は、お金を預けて自分の資産を守ることです。資産が大幅にふえる可能性は低いですが、元本割れなどの心配がありません。貯蓄の種類には、以下のようなものがあります。

| 普通預金 | いつでもお金を引き出せる預貯金のこと。 金利は変動金利で、満期がない。 |

|---|---|

| 定期預金 | 一定期間お金を預ける預貯金のこと。 預けた期間によって金利が異なり、 期間中は原則お金を引き出せない。 |

| 積立定期預金 | 月々一定額を預ける預貯金のこと。 満期までの金利は、積み立てごとに確定する。 |

| 外貨預金 | 日本円を「外国の通貨」に換えて預ける預貯金のこと。 為替や外国の金利の影響を受けやすい。 |

| 終身保険 | 死亡保障が一生涯続く保険。 期間の経過とともに解約返戻金が増える。 |

| 養老保険 | 死亡保障と貯蓄を兼ね備えた保険。 生存して満期を迎えると満期保険金を受け取れる。 |

| 学資保険 | 子どもの教育資金を準備するための保険。 子どもの入学や進学にあわせて資金を受け取れる。 |

預貯金は、銀行や信用金庫などに預けて利息を得る方法です。普通預金は必要なときにすぐ引き出せ、定期預金や積立定期預金は引き出せる期間が決まっているなどの特徴があります。ただし、金利が低いためインフレ対策にならない点に注意が必要です。

終身保険や養老保険、学資保険などの貯蓄型保険は掛け捨て型保険と異なり、貯蓄性を持ちながら万が一に備える方法です。月数千円から加入でき、生命保険料控除により税制優遇を受けられます。

お金をふやす「投資」

「投資」とは、お金をふやすために株式や債券などの金融商品を購入することです。投資の種類には、以下のようなものがあります。

| 投資信託 | 投資家から集めたお金をひとつの資金にまとめ、 運用の専門家が株式や債券などに投資して運用すること。 |

|---|---|

| 株式投資 | 企業が発行する株式を買い、 配当金や株主優待を受け取ること。 |

| 債券投資 | 債券(国や地方公共団体、民間企業などが発行する証書)を 発行してもらい、保有期間中に 利子、満期日に額面金額を受け取ること。 |

| 外貨投資 | 円を外貨に替えて外国株式や外貨建てMMF、 外国投信、外国債券などの金融商品を運用すること。 |

| 不動産投資 | 不動産を購入し、賃貸運用によって賃料収入を得ること。 |

投資はいずれもリターンを得られる可能性がある一方、企業の業績悪化や社会情勢、市場動向などの要因により株価が下がるリスクがあります。投資をする際は、リスクを理解したうえで始めることが大切です。

投資は定期預金とは異なり、価格の変動があります。そのため数年以内に使用することが決まっている資金や、緊急予備資金の準備には不向きといえるでしょう。

資産運用の基本の考え方

資産運用、特に投資におけるリスクを軽減するための基本的な考えとして、「長期間」「積立」「さまざま資産に分散」の3つがあります。ここでは、それぞれのポイントを説明します。

長期的な視点をもって行う

投資を行う際には、長期的な視点をもって行うことが重要です。市場の状況や経済の変動は、短期間で大きく変わることがあります。長期間にわたって投資を続けると、収益率が安定しやすくなります。また長期的に投資すると、一定期間で得た利息が新たな元本となり資産をふやしやすくなるしくみです。

1年や2年でお金をふやそうとするのではなく、10年、20年と長い期間を見て資産運用を行うことが大切です。

常に一定の金額を定期的に積み立てる(ドルコスト平均法)

ドルコスト平均法とは、一度にまとめてお金を投資するのではなく、「月々3万円」などと決めて積み立てて投資する方法です。投資額を一定にすることによって、価格が低いときは多く、価格が高いときは少なく株を購入して購入時期を分散させることができます。

定期的に一定の金額を投資に回すことで、市場の変動に左右されずに資産を積み立てられます。1株あたりの購入金額が平準化されるため、長期的な資産形成を行っていくうえで有効です。積立により投資額の平均購入単価が安定し、市場の急激な変動に強いといったメリットもあります。

さまざまな資産に分散する(分散投資)

資産運用を始める場合は、さまざまな資産に分散することが大切です。

ひとつの商品だけで運用した場合、その商品が大幅に値下がりして資産が減ってしまう可能性があります。投資はひとつの商品だけでなく、複数の商品で運用すると商品ごとの強みや弱みを補いやすくなります。

例えば異なる値動きをする資産を複数運用すると、「特定の資産が値下がりした場合にほかの資産の値上がりでカバーする」といったことが可能です。特定の資産が値下がりしたとしても、全体で見ればリスクを抑えて安定したリターンを生み出しやすくなります。

資産運用前に「自分の資産」を整理しよう

資産運用を始めるにあたって、最初に以下のお金の整理を行いましょう。

お金の整理

- 日常生活で必要なお金

- 数年のうちに使う予定のあるお金

- しばらくの間使う予定がなく、かつ資金使途が定まっていないお金

「日常生活で必要なお金」や「数年のうちに使う予定のあるお金」で投資すると、日常生活や将来に影響が出る可能性があります。

「しばらくの間使う予定がなく、かつ資金使途が定まっていないお金」は投資にあてることができます。いきなり投資を始めるのではなく、まずは自分が持つお金を整理してそれぞれいくらあるかを把握しましょう。

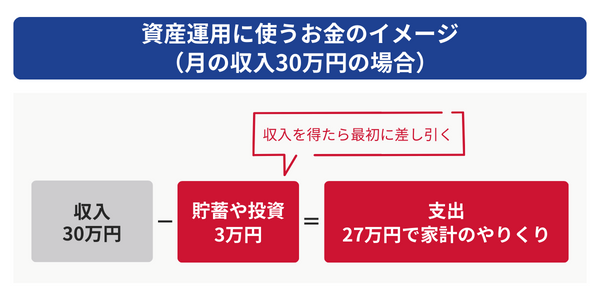

また、給料日前に残った金額を貯蓄や投資にあてるのではなく、給料などの収入を得たら、最初に一定の金額を差し引くことが大切です。

差し引いた残りのお金の範囲内で日常生活に必要なお金や使う予定が決まっているお金など、家計をやりくりすることにより、資産運用がしやすくなるでしょう。

初心者が気をつけたい資産運用の注意点

資産運用を行う際は、以下の点に注意して始めることが大切です。

資産運用の目的を明確にする

初心者が資産運用を始める際に重要なのは、投資の目的を明確にすることです。資産運用の目的は個人によって異なり、一般的な目的には以下のようなものが挙げられます。

資産運用の目的例

- 老後の資金の積み立て

- 子供の教育資金の確保

- 住宅購入 など

目的を設定することで、「リスクをどれくらい許容すべきか」「どれだけの期間で資産を成長させるべきか」が明確になります。

例えば、子育ての資金をふやす目的の場合、老後にお金を引き出せる仕組みである「iDeCo」は向いていません。目的に合わない商品もあるため、まずは資産運用の目的を明らかにしましょう。

リスクを正しく把握してから始める

投資には必ずリスクが伴います。初心者の方が投資を始める際は、リスクを正しく理解することが重要です。

自身のリスク許容度を超えた投資を行うと、精神的なストレスや不安を引き起こす可能性があります。リスクを理解し、自身の忍耐力や目標にあわせた投資を心がけましょう。リスクをゼロにすることはできないものの、分散投資などリスクを軽減できる方法を知っておくことも大切です。

余剰資金で投資を始める

投資を行うときは、「日常的に使うお金」や「数年以内に使うお金」を使用しないようにしましょう。投資は、生活費や急な支出に支障をきたさない範囲で行います。

「日常的に使うお金」や「数年以内に使うお金」について、「それぞれいくら必要か整理できていない」「自分の収支を把握していない」という時点で投資を始めないようにしましょう。まずは生活に必要なお金を確保したうえで、投資にあてられる金額を把握して始めることが大切です。

老後資金である退職金を無計画に投資に回すのも避けましょう。まとまった金額であるからこそ、失敗すると老後の生活資金が足りなくなる恐れがあります。

少額から投資を始める

資産運用には元本割れのリスクがあるため、無理のない範囲で取り組むことが大切です。少額から始めれば複数の資産運用の方法にもチャレンジでき、投資の経験や知識を増やせるでしょう。

投資の実績を積んである程度自信が出てきたら、運用する金額を少しずつふやしていくのもひとつの方法です。

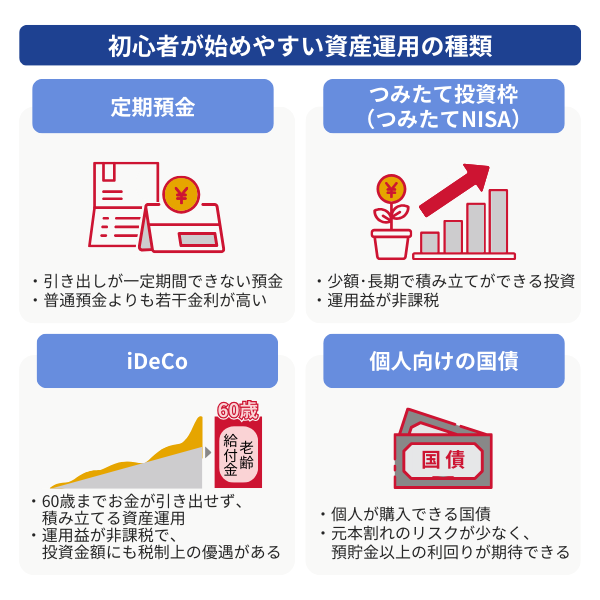

初心者が始めやすい資産運用の種類

投資にはさまざまな種類がありますが、初心者の方はリスクが少なく手軽に始めやすいものを選ぶとよいでしょう。ここでは、初心者が始めやすい資産運用を紹介します。

定期預金

定期預金は、預け入れ期間を設定することで、原則その期間中は引き出すことができない預貯金です。預け入れ期間は、1カ月から10年程度で設定するのが一般的です。

定期預金は、将来の教育費や住宅購入資金など、資金使途が決まっている場合に活用されることがあります。原則として預け入れ期間中は引き出せないため、「つい使ってしまう・引き出してしまう」といった行動を防げます。

定期預金は、一般的に普通預金よりも金利が高く設定されているのが特徴です。

つみたて投資枠(つみたてNISA)

国の税制優遇制度であるつみたてNISAは、手軽に始めやすい資産運用制度として利用されていました。つみたてNISAは終了し、2024年から新しいNISAとして「つみたて投資枠」が始まっています。

つみたて投資枠は、少額から始められる資産運用制度です。長期的な運用を前提としており、手軽に始められるため初心者に注目されています。つみたて投資枠のメリットには、「運用益が非課税になる」「少額・長期・積立投資ができる」といった点が挙げられます。

NISAは、投資信託と株式どちらでも投資が可能です。株式は売買のタイミングが自由で、自分自身で売り買いを行えます。1銘柄あたり数万円から数百万円ほどです。

投資信託は複数の株式や債券などに投資することができる、パッケージのような金融商品です。株式や債券、不動産などさまざまな投資対象に投資を行えて、リスクを分散させやすいという特徴があります。金融機関によって異なりますが、1万円程度から投資できます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度です。老後までお金を積み立てておき、原則60歳以降にお金を引き出します。

引き出すまでのお金は「元本確保型商品(定期預金や保険)」か「投資信託」で自由に運用でき、その運用の次第で受け取れる金額が変動します。資産を運用しながら税制上の優遇措置を受けられるため、老後資金を準備したい方に向いています。

iDeCoの注意点は原則60歳まで引き出しができないことです。60歳前に引き出すことができるのは、死亡や高度障害などかなり条件が厳しいため、把握しておきましょう。

個人向けの国債

個人向け国債は、日本国政府が発行する国債で個人のみが保有できます。個人向け国債は個人が購入しやすいように工夫されており、銀行や証券会社などの金融機関で購入可能です。元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、元本割れの可能性が低く、低リスクで運用できます。

個人向け国債は、満期を迎えると投資した元本がそのまま償還されるため、「元本を減らしたくないが、預貯金以上の利回りが欲しい」という方におすすめです。個人向け国債はあらかじめ満期が決まっているため、運用の計画を立てやすいというメリットがあります。

資産運用において気をつけたい失敗例

初心者の方が資産運用を行う際、他人から勧められたままに商品を購入して失敗する例があります。ここでは、資産運用において気をつけたい失敗例を解説します。

- 勧められた金融商品を安易に購入してしまう

- 価格が下落したときに焦って売却してしまう

- 投資詐欺から勧誘を受ける

勧められた金融商品を安易に購入してしまう

知人や家族、金融アドバイザーからの勧められた金融商品を熟考せずに購入することはリスクが伴います。投資には個別の状況や目標にあわせた戦略が必要であり、他人の成功例が必ずしも自身に適しているとは限りません。

信頼をおいている人の勧めであっても、リスクを理解して「自分の投資目的に合った商品なのか」を確認してから投資を始めましょう。

価格が下落したときに焦って売却してしまう

市場の価格変動は避けられません。価格が下落すると不安になるかもしれませんが、長期的に見れば価格が戻る可能性もあります。価格が下落したからといって、急いで売却することは誤った判断かもしれません。

感情的な決断や市場の短期的な変動に影響されて失敗しないよう、冷静に投資を続けることが重要です。長期的な視点を持ち、市場の変動に耐えられるようリスク分散しておくのもおすすめです。

投資詐欺から勧誘を受ける

投資の勧誘を受けたときは、相手の言葉を信用しないようにしましょう。勧誘する人のなかには、投資詐欺を目的に初心者を勧誘することがあります。「未公開株」「新規公開株」などといった言葉を使って投資の勧誘を受けた場合は、注意が必要です。

詐欺のなかには「必ず儲かります」などと伝えてくる場合もあります。投資に「必ず」はないため、こういった勧誘は絶対に利用しないようにしましょう。

よくある質問

資産運用とは?

資産運用はいつから始めるべきですか?

初心者が始めるべき資産運用は?

初心者の方には、以下の資産運用がおすすめです。

- 定期預金

- つみたて投資枠(つみたてNISA)

- iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 個人向けの国債

詳細は、「初心者が始めやすい資産運用の種類」を参考にしてください。

初めての資産運用で気をつけたいリスクや注意点はありますか?

初めて資産運用をする方は、以下の点に注意しましょう。

- 資産運用の目的を明確にする

- リスクを正しく把握してから始める

- 余剰資金で投資を始める

- 少額から投資を始める

詳細は、「初心者が気をつけたい資産運用の注意点」を参考にしてください。