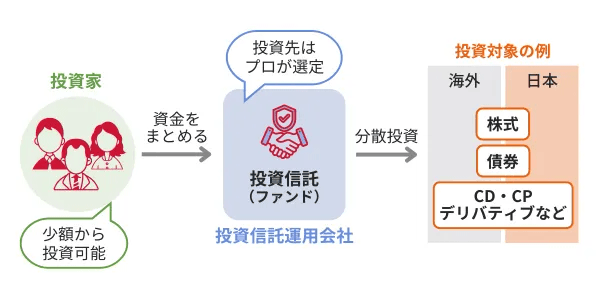

投資信託とは運用のプロが代わりに投資をしてくれる金融商品

投資信託とは、投資のプロが投資家から集めたお金を使い運用する金融商品です。投資信託は金融商品の一種で、株式や国債といった金融商品もあります。

投資信託は、1種類の銘柄だけではなく、さまざまな銘柄を組み合わせて運用していることが特徴です。また、国内または海外の銘柄のみで構成された商品もあるなど、投資信託にはさまざまな商品が存在します。

どのような銘柄が組み入れられているかは、投資信託の説明書となる「目論見書」などから確認できます。

投資信託やその他株式も含めて、特定口座や一般口座、NISA口座という投資用の口座で運用を行います。

用語解説

口座を開設している金融機関(銀行・証券会社)が、年間の損益を計算してくれる投資用口座

特定口座のなかにも「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の2種類が存在し、

「あり」を選択すると税金が徴収され確定申告は原則不要、「なし」を選択すると自ら確定申告+納税を行う

【一般口座】

口座所有者自身が年間の損益を計算し、利益が出ていた場合は自ら確定申告を行う必要がある投資用口座

NISAとは投資で得た利益に税金がかからない制度

NISAとは、投資で得た利益に対して税金がかからない制度を指し、日本では2014年1月からスタートしました。NISAは「Nippon Individual Savings Account」の略称で、日本語では「少額投資非課税制度」といいます。

通常、投資では得た利益に対して20.315%の税金がかかります。NISAを利用し投資した場合、得た利益に対して20.315%の税金がかからず、非課税で利益を受け取れる点が特徴です。

NISAの場合、NISA口座という専用の口座で運用を行います。

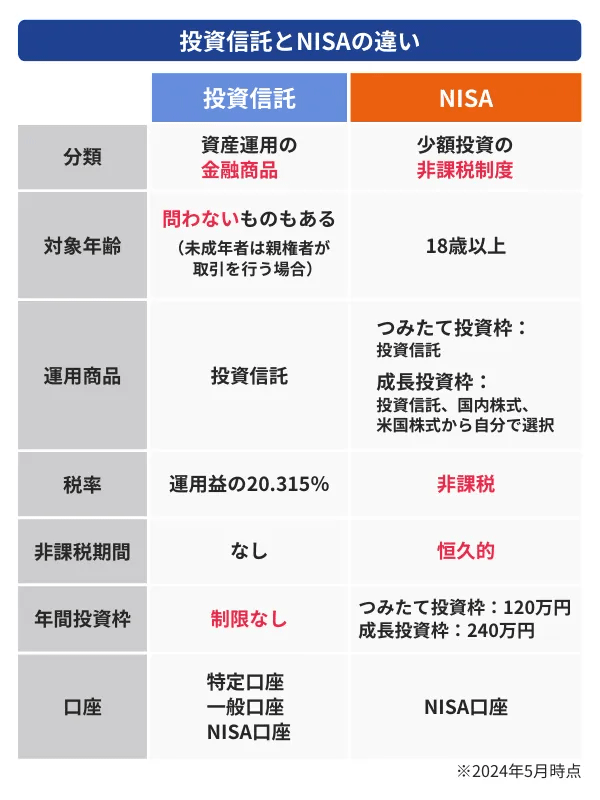

投資信託とNISAの違い

投資信託は「金融商品」、NISAは「制度」である点が大きく異なりますが、具体的にはこのような違いがあります。

NISAの制度を利用し、投資信託の購入が可能です。NISAで投資信託を購入、運用し得た利益には20.315%の税金がかかりません。

通常の投資信託はもちろん、NISAを利用する場合も投資であるため、元本割れのリスクがあると把握しておきましょう。

投資信託とNISAに共通するメリット

投資信託とNISAには、次のような共通点、メリットがあります。

投資初心者でもスタートしやすい

投資はとてもリスクが大きいというイメージをもつ方もいますが、すべての金融商品がそうではありません。投資信託のなかには、リスクを抑えやすい商品も存在します。

投資信託の場合、さまざまな銘柄を組み合わせて投資をしているため、個別の株式投資と比較すると、急激な値下がりのリスクは低いといえるでしょう。ただし、大きな利益につながりにくい「ローリスク・ローリターン」であることが特徴です。なお、実際のリスクは商品により異なります。

NISAのつみたて投資枠を利用した投資信託も、同様の特徴をもちます。

少額からの積み立てもできる

投資というと、何万円もの大金を用意しなければならないと思うかもしれませんが、必ずしもそのような商品ばかりではありません。

例えば投資信託の場合、100円や1,000円からスタートできる銘柄もあります。NISAのつみたて投資枠を利用した投資信託も、100円や1,000円といった少額から積み立てることが可能です。

もちろんその後に追加で購入、積み立てできます。最初は少額からスタート、投資の理解が深まった、資金に余裕ができたタイミングでさらに購入するのもよいでしょう。

投資する金額が少なければ得られる利益も少ないですが、「まずは少額でも投資をやってみよう」と思う方には向いているかもしれません。

投資信託で利用する課税口座のメリット

これまで説明したとおり、投資信託とNISAは商品と制度であるという点で大きな違いがあります。メリットとデメリットを比較する際は、それぞれで利用できる口座の違いについて把握しておきましょう。

NISA以外の投資信託で利用できる課税口座(特定口座、一般口座)のメリットは、次のとおりです。

年齢制限がない場合もある

金融機関のなかには、18歳未満の未成年でも投資用の口座を開設できることがあります。この場合、0歳から本人名義の投資用口座の開設も可能です。

18歳未満の未成年が投資用口座を開設する目的として、子どものうちから投資の仕組みを理解する、金融リテラシーを身につけるといったものがあります。

子どもに投資の方法を学ばせる機会がある方は、未成年でも投資用口座を開設できる金融機関を選択しましょう。

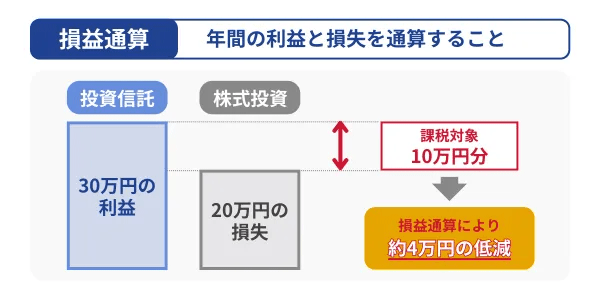

損益通算ができる

損益通算とは、年間の利益と損失を通算することです。上場株式等の取引を行って損失が出た場合、他の上場株式等の取引から生じた利益と通算することができます。

ここでは、投資信託でプラス30万円、株式投資でマイナス20万円の損益が発生した例で紹介します。損益通算が可能であるため、プラスとなった30万円から損をした20万円を差し引き、利益となる10万円に対して税金がかかるという仕組みです。

投資信託をはじめとする投資では、運用して得た利益に対して20.315%の税金がかかります。損益通算をしてマイナス分を相殺できれば、そのぶん税金も少なくなる点がメリットです。

投資信託で利用する課税口座のデメリット

すでに紹介しているように課税口座では、投資信託で得た利益に対して20.315%の税金がかかります。

税金の内訳

- 所得税(復興特別所得税含む):15.315%

- 住民税:5%

この税金により、受け取れる利益が少なくなる点は、課税口座のデメリットといえるでしょう。なお、利益に対して税金がかかるのは投資信託以外の金融商品も同様です。

NISAで利用するNISA口座のメリット

NISA口座のメリットは、次のとおりです。

- 運用益・配当金が非課税

- 初心者でも少額から積立投資ができる

運用益・配当金が非課税

通常、投資では得た利益に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用し投資で得た運用益、配当金には税金がかかりません。

例えば投資信託で10万円の利益が出た場合、課税口座であれば、約2万円が税金として差し引かれ、約8万円の利益を受け取ります。一方NISAを利用し投資信託をした場合、税金がかからないため10万円全額を利益として受け取れるのです。

税金がかからないぶん、利益を多く受け取れるのはNISAのメリットです。

初心者でも少額から積立投資ができる

NISAの投資金額の上限は年間120万円までですが、下限は決まっていません。年間120万円以下であれば、100円から始めることができます(金融機関による)。

リスクが気になる初心者は、少額からスタートして、慣れてきたら増額するのもよいでしょう。

NISAで利用するNISA口座の注意点

運用益、配当金が非課税になるという大きなメリットがあるNISAですが、注意点もあります。

年齢制限がある

NISAは18歳以上を対象とした制度です。どの金融機関でも18歳未満の方は、NISA口座を開設できません。

NISAを利用して投資をしたい方は、18歳を迎えてNISA口座を開設しましょう。

損益通算ができない

NISAでは、特定口座や一般口座で行った投資と損益通算ができません。そのため、NISA以外の投資で利益が発生し、NISAでマイナスが発生していても損益通算ができないため、得た利益そのものに税金がかかります。

NISA以外でも投資をしたい方は、NISA口座での投資は損益通算ができない点を把握しておきましょう。

制度が変更される可能性がある

NISAは、資産形成を目的とした施策で金融庁により導入された制度です。

2014年1月にNISAがスタートし、2024年1月には「新NISA」として制度が変更されました。1年間で投資できる金額が増えたり、非課税期間が恒久化されたりと、さまざまな点が改善されています。

ただし、今後の政策方針や社会情勢によっては、制度が厳しくなったり制度自体が廃止されたりする可能性がゼロではないと把握したうえで、運用することが大切です。

資産運用をはじめるならNISAがおすすめ

投資信託では運用して得た利益に対して税金がかかるため、NISAという制度を利用して投資信託をするのがおすすめです。NISA口座を開設し、その口座を利用して投資信託を購入すれば、得た利益に対して税金はかかりません。

投資信託の口座(一般口座・特定口座)、NISA口座はそれぞれ開設できます。投資信託の口座は複数の金融機関で開設できますが、NISA口座は一人1口座しか開設できない点には注意しましょう。

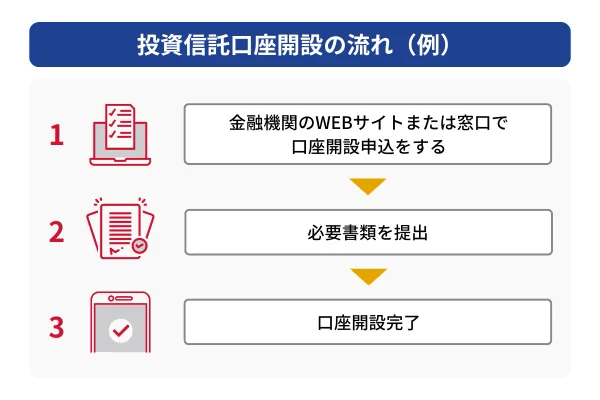

投資信託をはじめる方法

投資信託をはじめるための口座は、銀行や証券会社などの金融機関で開設できます。金融機関の窓口での開設だけではなく、WEB上で口座開設が可能です。

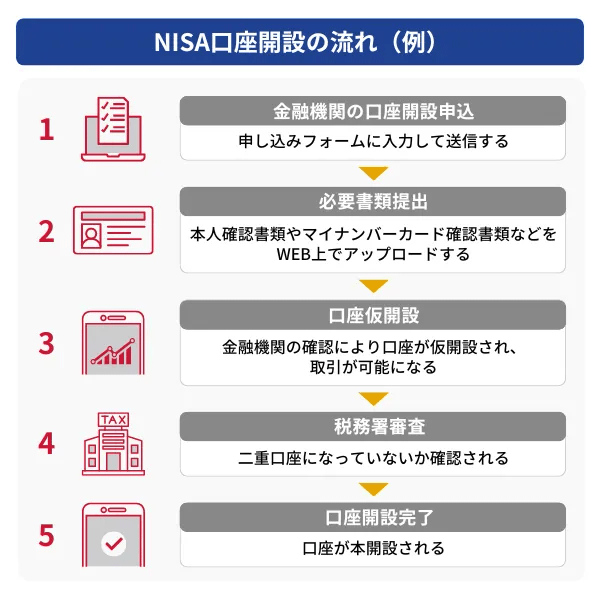

NISAをはじめる方法

NISAの口座開設は投資信託同様、銀行や証券会社などの金融機関で行い、窓口またはWEB上で手続きが可能です。

投資信託と異なる点は、NISA口座は一人1口座しか開設できない点です。重複してNISA口座を開設していないかをチェックするために、税務署の審査が入るため、口座は本開設されるまで1~2週間かかる可能性があります。

税務署の審査に通過できなかった場合、申し込みをした金融機関以外でNISA口座をすでに開設している可能性があります。

よくある質問

投資信託とNISAの違いを教えてください

投資信託とNISAどちらがおすすめですか?

NISAを利用せず投資信託を購入し、利益を得た場合、利益に対して20.315%の税金がかかります。

株と投資信託・NISAの違いを教えてください

投資信託は、投資家から集めたお金を使いプロが代わりに運用する「金融商品」、NISAは少額投資非課税制度で、運用で得た利益が非課税になる「制度」です。

株式投資は、投資信託と同じ金融商品の一種、NISAは制度である点が異なります。NISAの制度を利用し、株式投資や投資信託の運用もできます。